von Christian Fenn, Hammelburg

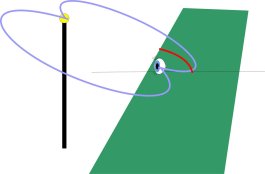

Nachdem ich diese Überlegungen angestellt hatte, entstand in mir die Frage, was wohl passieren würde, wenn man den Lichtstrahl rückwärts durch den Regenbogen schicken würde. Also, wenn man quasi Lichtquelle und Betrachterauge in ihrer Position tauscht.

Naiverweise hatte ich mir eingebildet, dass dort, wo der Lampenregenbogen bisher entstanden war (also kurz vor dem Auge) nun der “Reverse Regenbogen” kurz hinter der Lampe entstehen würde. Ich stellte mir also vor, dass im divergierenden Licht auch ein kleiner Regenbogen um die Lichtquelle entstehen dürfte. Da ich von diesem noch nie gehört hatte, ging ich motiviert daran, eine neue Entdeckung zu machen. Ich wurde nicht fündig.

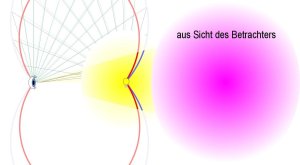

Bei der späteren Konstruktion wurde mein Denkfehler sofort deutlich. Blickte ich nämlich nun auf den Teil des “Apfels” (Minnaert-Zigarre), der sich hinter der Lampe befindet, dann sah ich aus einer völlig anderen Perspektive auf dasselbe Segment des “Apfels”. Die Addition der möglichen Regenbögen in sämtlichen entstehenden Winkeln ergab nun ein Bild, das sich gegenseitig auflösen würde. Sprich: der Lampenregenbogen wäre nun bei 1°, 2°, 3° usw. entstanden und wäre bei deren gleichmäßiger Addition für mich nicht mehr sichtbar.

Der “reverse Lampenregenbogen” war somit zwar in der Theorie in jedem x-beliegen Punkt von 0 bis 138 (180-42) Grad vorhanden, aber genau aus diesem Grund auch nicht zu beobachten. Dies wäre nur gegangen, wenn man einen solchen Bogen in einem isolierten Winkel hätte alleine wahrnehmen können. Dies war nicht möglich, da es nie nur auf einer schmalen Schnittfläche regnen würde.

Ich verwarf den Gedanken an den “reversen Lampenregenbogen”.

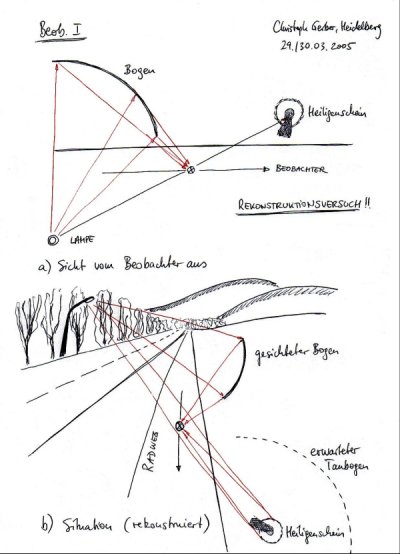

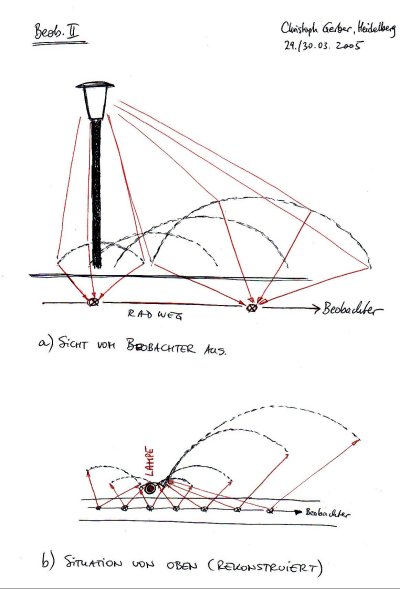

Einen Monat später stieß ich auf einen Bericht über beobachtete Bögen an einer Straßenlampe von Christoph Gerber. Er schilderte zwei verschiedene Beobachtungen, die sich allerdings recht ähnlich waren.

Christoph Gerber beschreibt in seiner ersten Beobachtung einen Bogen, der sich im noch regennassen Gras bei Nacht hinter ihm und gleichzeitig mehr auf der Lampengegenseite zeigte. Der Bogen schien ihm zu folgen (siehe Abbildung 6).

In seiner zweiten Beobachtung beschreibt er einen Bogen, der sich um eine Lampe orientiert zu haben schien und der sich beim Annähern an die Lampe verkleinerte und beim Entfernen wieder vergrößerte (siehe Abbildung 7).

Beide Bögen folgen nicht den typischen Erscheinungen eines Regenbogens, da sie zum einen ihre Größe änderten, zum anderen auch in Blickrichtung der Lichtquelle zu sehen waren. Dass Christoph hierbei einen Regenbogen beobachtet haben könnte schien sich zunächst einmal auszuschließen.

Anders wird das allerdings, wenn man die Gesetzmäßigkeiten von Regenbögen im divergierenden Licht betrachtet. Ich hatte oben bereits festgehalten, dass Regenbögen im divergierenden Licht um den Lampengegenpunkt entstehen können und dass sie nur deshalb nicht in Blickrichtung der Lichtquelle entstehen können, weil die theoretisch möglichen “Reversen Lampenregenbögen” sich gegenseitig überlagern: sie also gewissermaßen nur isoliert möglich sein dürften. Die Isolation eines einzelnen Winkels in einem einzelnen Punkt kann in der Atmosphäre allerdings nicht beobachtet werden, da dazu nur an bestimmten Punkten Regentropfen fallen dürften.