In diesem Jahr erreichten uns zahlreiche Beobachtungsberichte über eine Koronaerscheinung am wolkenlosen Himmel, die oftmals durch ihre ovale Form oder markanten seitlichen und oberen/unteren "Knoten" auf sich aufmerksam machte. Eine Beugung oder Brechung des Lichtes an Wassertröpfchen und Eiskristallen kommt wegen fehlender Bewölkung nicht in Frage. Deshalb konnten sich viele ihre Beobachtungen nicht erklären.

Des Rätsels Lösung ist die sogenannte Pollenkorona, eine Beugung des Lichtes an windblütigen Pollen. Diese Koronenart wurde erstmals bewußt 1985 von Pekka Parviainen in Finnland an Kiefernpollen beobachtet. Seit 1988 wird von der finnischen Sektion Optische Phänomene der Astronomischen Vereinigung URSA gezielt nach Pollenkoronen Ausschau gehalten und die verursachenden Pollen unter dem Mikroskop untersucht. Trotz theoretischen Wissens konnten in Deutschland erst im Jahre 1995 Pollenkoronen dokumentiert werden. In diesem Jahr sorgten riesige Rapsfelder in der Umgebung von Chemnitz und eine lange trockene Witterungsperiode für verstärkten Pollenflug.

Interessant ist, daß es in der Literatur kaum Hinweise auf derartige Pollenphänomene gibt. Auch über die Theorie ist in alten Quellen nichts zu finden. Es gibt allerdings einige Beobachtungsberichte, die auf Pollenkoronen schließen lassen könnten. Marcel Minnaert erzählt in seinem Buch "Licht und Farbe in der Natur" von Koronen am klaren Himmel, dessen Enstehung er sich durch eine Brechung an Staubpartikeln erklärt. Aber auch Pollen könnten eine mögliche Erklärung sein. Auch W. R. Corliss beschreibt ein karoförmiges "Halo" ("Rare Halos, Mirages, Anomalous Rainbows and Related Phenomena, 1984), welches sehr den Koronen ähnelt, die an Kiefern- und Fichtenpollen entstehen.

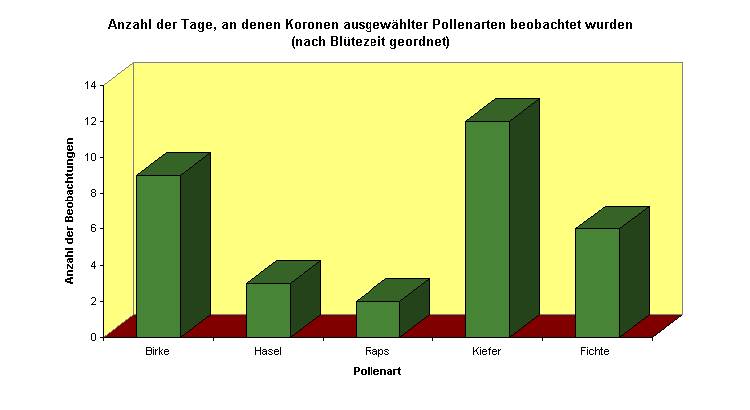

In unseren Breiten sind Kiefernpollen die häufigste Entstehungsursache von Pollenkoronen. Die von den großflächigen mitteldeutschen Kiefernwäldern erzeugten Pollen können bei guten Bedingungen vom Wind über hunderte Kilometer weg getragen werden. Kiefernkoronen sind bisher nicht nur um Sonne und Mond, sondern auch schon mehrmals um eine künstliche Lichtquelle (Straßenlampe) beobachtet worden. Weitere Pflanzen, die genügend Pollen für eine derartige Lichterscheinung erzeugen, sind u.a. Birke, Erle, Hasel, Weide und Fichte. Durch Schütteln der Zweige von entsprechenden Pflanzen kann die Pollendichte und somit die Intensität der Korona beträchtlich erhöht werden. Außerdem können auf diese Weise Koronen erzeugt werden, die in der Natur aufgrund der geringen Pflanzendichte kaum zu erwarten sind (z.B. Walnuß).

Die Form und die Größe der Koronen ist abhängig von der Gestalt der Pollen und der Sonnenhöhe. Wenn die Pollen rund sind (z.B. Raps) ist auch die Korona rund, bei elliptischen Pollen (Birke) entstehen elliptische Koronen. Unregelmäßige Pollen mit Lufteinschlüssen (Kiefer, Fichte) erzeugen bei tiefen Sonnenständen zum Beispiel Koronen mit seitlichen und oberen/unteren Verdickungen. Mit zunehmender Sonnenhöhe verlieren sie allerdings ihre unsymmetrische Form und werden bei >50° sogar kreisförmig (siehe Computersimulation der Kiefernkorona)

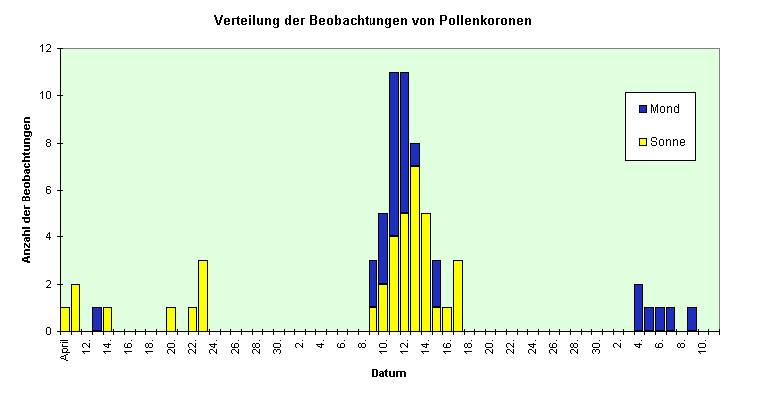

Nachdem in den letzten Jahren nur vier Beobachter kontinuierlich nach Pollenkoronen Ausschau hielten, erreichte uns in diesem Jahr eine ganze Flut an Beobachtungen, besonders vom Zeitraum 9.-17. Mai. Viele berichteten begeistert von ihren ersten Beobachtungen dieser Kranzerscheinung. Ursache für den diesjährigen starken Pollenflug war eine sehr trockene und warme Witterungsperiode Mitte Mai, in dem es einen starken phänologischen Entwicklungsschub gab. Schwache bis mäßige Winde sowie bodennahe Inversionen sorgten für eine relativ gleichmäßige konzentrierte Ausbreitung der unzähligen Pollen, so daß Koronen mit enormer Intensität entstehen konnten.

Folgende Besonderheiten gab es in diesem Jahr:

Von folgenden Beobachtern liegen Meldungen von Pollenkoronen vor: Richard Löwenherz, Klettwitz (28 Beobachtungen); Claudia Hetze, Chemnitz (12); Wolfgang Hinz, Chemnitz (9); Jürgen Rendtel, Potsdam (7); Alexander Haußmann, Hörlitz (4); Dieter Klatt, Oldenburg (3); Heino Bardenhagen, Helvesiek (2); Sven Näther, Potsdam (2); Frank Wächter, Radebeul (1)

Nach neuesten Erkenntnissen kann eine Korona nicht nur durch Beugung an Blütenpollen, sondern auch an den Mikroorganismen und Algen in Binnengewässern und älteren Pfützen entstehen. Dieses spezielle Lichtphänomen an der Wasseroberfläche wurde erstmalig am 8.08.1996 von Eero Savolainen aus Finnland fotografisch dokumentiert. Aus Deutschland liegt uns bisher nur eine einzige Beobachtung vor, die Heino Bardenhagen, am 19.07.1998 in Helvesiek gelang.

Für Beobachtungsberichte, Fotos aber auch weitere Literaturhinweise wären wir sehr dankbar.